Колумнист «Нашего Кисловодска», светлейший князь (как он просил себя называть) и гид Роман Головачев рассказывает о виноделии – не только в России, но и благодатном регионе Кавказских Минеральных Вод.

Здравствуй, дорогой читатель!

Если ты читаешь этот текст, значит, тебе близка такая тонкая и крайне увлекательная материя, как вино (да и все, что с ним связано). Я бы хотел обратить твое внимание на то, что ты (с очень большой долей вероятности) читаешь эти строки, находясь в регионе так называемого «винного пояса». «Что это?», — спросишь ты. Рассказываю.

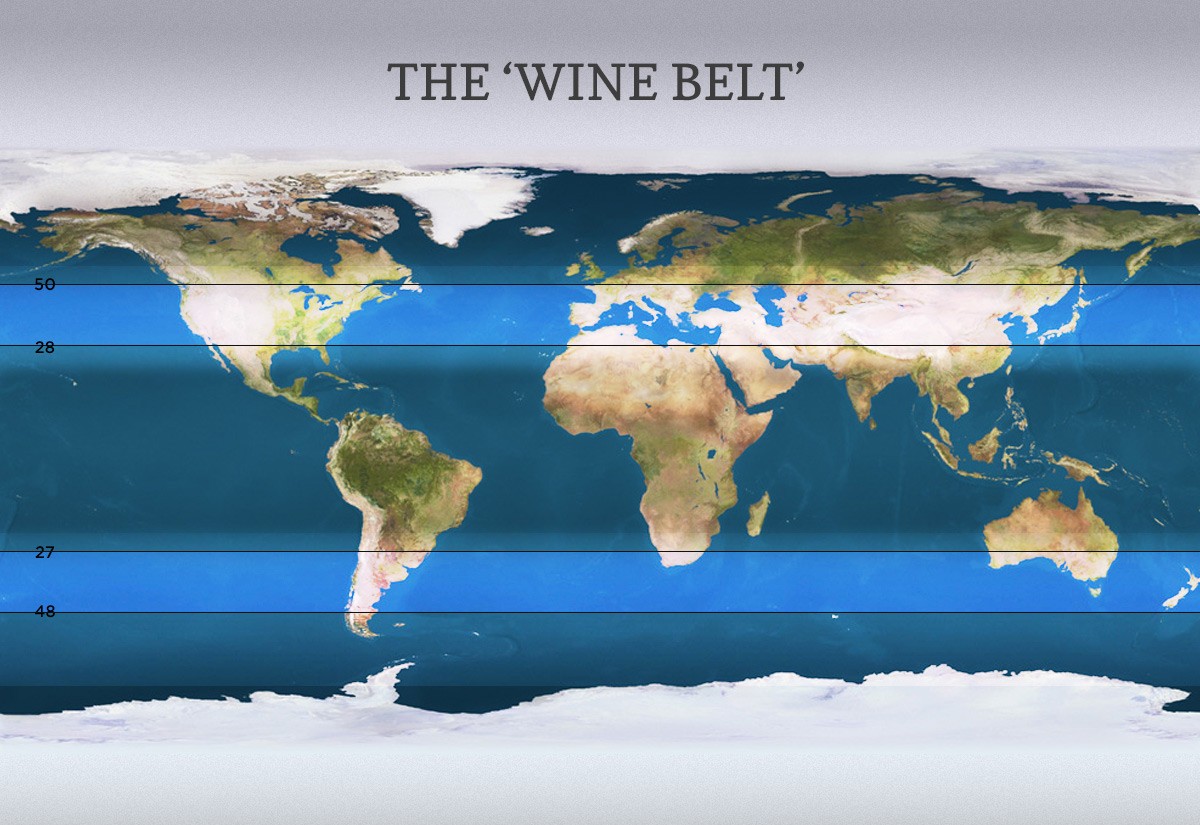

Регион винного пояса — довольно условная географическая зона, расположенная между 30 и 50 градусами широты в северном полушарии и 30 и 40 градусами в южном. Так бы нам сказала известная интернет-энциклопедия, но передо мной не стоит задача напугать тебя географическими терминами (это к Алексею Питаеву).

Скажу проще: РВП — это наиболее пригодные для выращивания столь капризной культуры, как виноград, регионы мира.

На первый взгляд может показаться, что наша страна не имеет хоть сколько-нибудь долгой истории виноградарства и виноделия, но это лишь на первый взгляд.

Да, исторические регионы Руси — не совсем то, что нужно этой культуре, но давайте не забывать от том, что сейчас в состав России входят такие регионы как Крым и Причерноморье — бывшие греческие колонии; Северный Кавказ — бывшие территории Аланского царства; Кубань, Дон, Астрахань и Дагестан — некогда земли Хазарского каганата. На всех этих территориях исторически виноград рос! Так что мы смело можем говорить о тысячелетней истории российского виноделия.

Но когда же в России появляется «винная культура»?

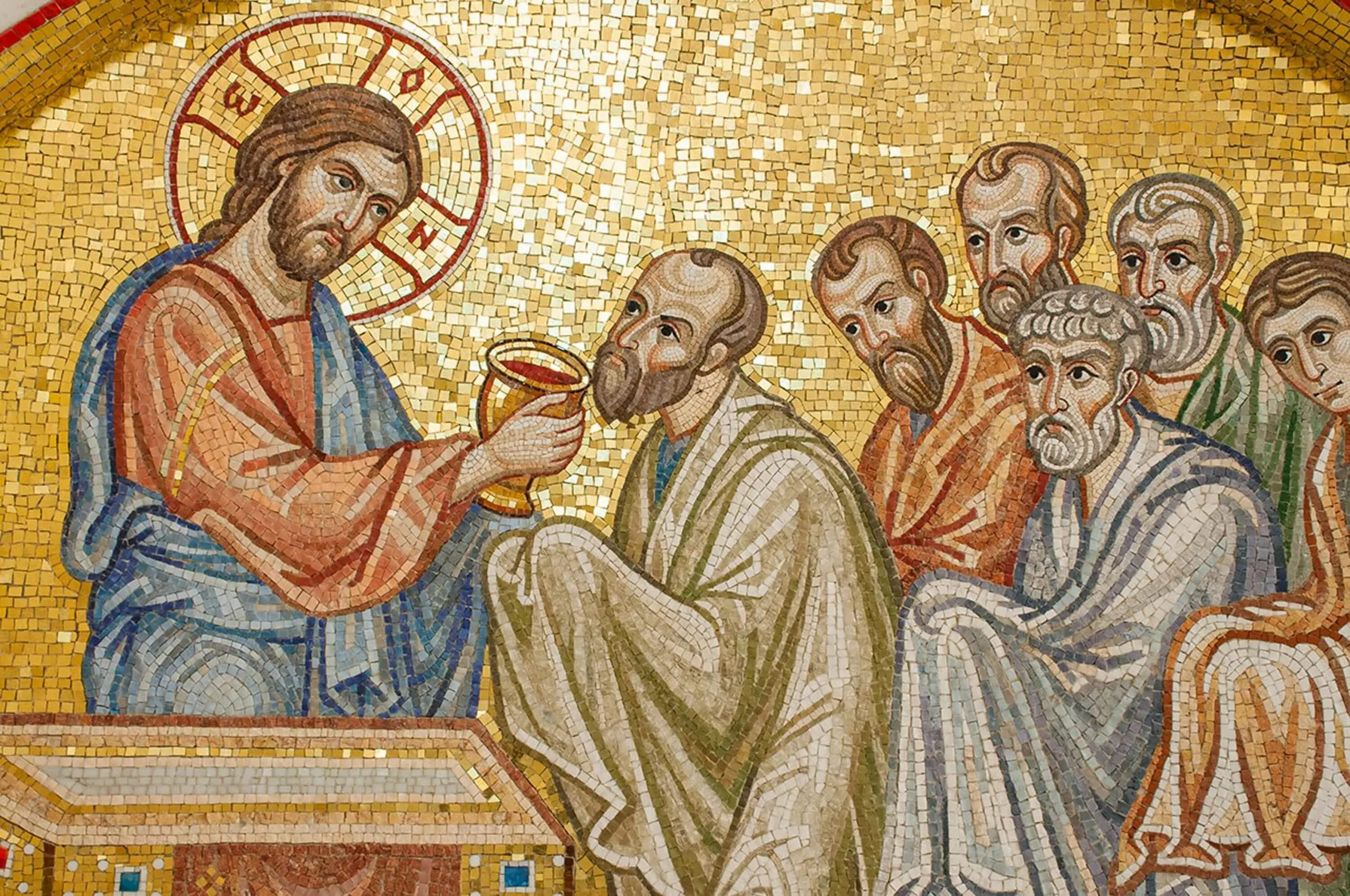

Полагаю, не ошибусь, если скажу, что в 988 году. Эта дата крайне знаменательна для нашей страны, поскольку именно в этом году на Русь приходит христианство. Какая связь? Прямая! Обряд причастия.

Да, наверняка, вино из южных стран добиралось до Новгорода (вроде, даже амфоры там находили), но это не носило системный характер. Вино многие столетия воспринималось как экзотика!

После принятия христианства на Русь вино ввозится системно и целенаправленно.

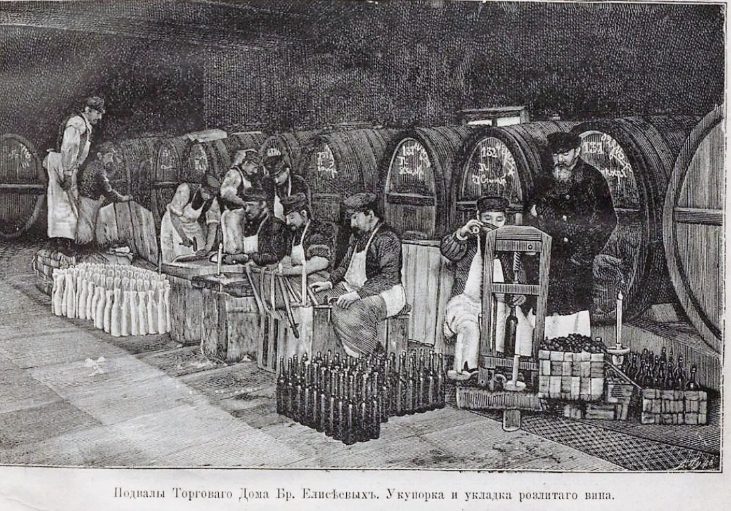

Ввозом этого продукта занимались, в основном иностранные купцы — сначала из Византии, а потом из Германии и Франции. Кстати, по одной из версий, почему в таинстве Евхаристии до сих пор используется Кагор, так все из-за того, что с XIII века использовались вина, привезенные из города Каор, расположенного на юго-западе Франции. Далее, церковный Собор 1551 года предписывает использовать итальянские вина, в других документах мы можем найти упоминания немецких.

Но, когда же мы начали делать свое? Тут совсем интересно.

Международная повестка! Напряженность на границах! Импортозамещение!

Нет, я не скопировал кликбейтный заголовок утренних новостей. Просто история циклична.

Сейчас я говорю о Смутном времени. Период, когда Россия, не имея легитимного наследника престола, подверглась интервенции со стороны Речи Посполитой. Ну, вы наверняка помните: смерть Федора Иоанновича, Борис Годунов, Семибоярщина, Лжедмитрии, Марина Мнишек, Минин и Пожарский, а если нет, то почитайте — интересно и душеполезно.

Так вот, все эти события сподвигли нового царя — Михаила Федоровича Романова — почти сразу по воцарении издать указ о необходимости посадки лоз в одном из астраханских монастырей. Цель была проста и понятна: снизить зависимость от иностранных поставщиков. Пожалуй, именно это событие и можно принять за точку отсчета.

Далее, упрощенная картина выглядит так:

- в 1640 году Яков Ботман (голштинский садовник) прибывает в Россию;

- в 1656 году из Астрахани ко двору отправляется первая партия отечественного вина;

- в 1706 году император Петр I приказывает разводить виноград на Дону;

- в правление Екатерины Великой в Поволжьи южные губернии переселяются немцы, привозя с собой технологии, традиционные для их родных мест формы хозяйствования, в том числе и виноградарство;

- при Павле I учреждаются первые профильные учебные заведения.

Ну, вот мы подошли к самому интересному — ХIX веку. Именно на этот период приходится расцвет российского виноделия. Крым, Кавказ, Кубань — те самые регионы, входящие в Винный пояс, окончательно закрепляются в составе Российской империи, и перед современниками ставится амбициозная задача: сделать не хуже или даже лучше, чем у «них».

Историю развития виноделия в Крыму, на Дону и Кубани я оставлю уроженцам этих мест — уверен, им есть что сказать, — сосредоточимся на благословенной земле Кавказских Минеральных Вод.

Итак, мой дорогой читатель, мы вновь должны обратиться к двум, затронутым уже в этом очерке, темам: международная повестка и религиозно-миссионерская деятельность.

На дворе 1802 год, сюда, на тогда еще ногайские земли, прибывают шотландские миссионеры под предводительством Генри Брунтона. Российской стороне это было выгодно, так как они проповедовали христианство среди местного населения, в массе своей исповедующего ислам; Британии было выгодно, то, что шумоголовые горцы — шотландцы, едут куда подальше.

Соглашение достигнуто, и Митчелы, Петерсоны, Макалпины, Диксоны и, собственно, Брунтоны основывают колонию Каррас (ныне — поселок Иноземцево). Интересный факт: есть версия, согласно которой, они даже виски гнали. Так что не вином единым славны Кавминводы!

Далее, если не вдаваться в подробности, шотландцев постепенно замещают немцы из Саратовской губернии и Бессарабии. Вот они-то и заваривают всю кашу!

Именно немцы, начинают выращивать на наших землях лозу и на потребу молодых курортов делать вина.

Постепенно вокруг Карраса появляются другие поселения немцев — Николаевская и Константиновская. Кстати, именно Николаевская — цитадель локального виноделия. По большому счету, завод «Машук», в настоящее время производящий тихие и игристые вина, вырос именно из начинаний немцев, населявших некогда эти края.

Ну, и в принципе, говоря о виноделии, здесь совершенно невозможно не отметить вклад наших соотечественников немецкого происхождения.

Возьмем хотя бы колонии немцев Орбельяновку и Темпельгоф, расположенные в долине реки Кумы. Эти земли когда-то принадлежали князю Орбелиани (нетрудно догадаться, что одно из поселений названо в его честь), а впоследствии — светлейшему князю Николаю Николаевичу, дяде последнего русского Императора.

Сосредоточимся на колонии Темпельгоф, сейчас — село Прикумское. В 60-е годы XIX века князь Орбелиани уступает в аренду эти земли братьям Иоганну и Фридриху Ланге. Далее, по их приглашению, сюда

прибывают другие этнические немцы из Крыма, Бессарабии и Германии, которые привозят с собой лозу и со временем начинают производство белых вин из таких сортов как рислинг, мускат и сильванер.

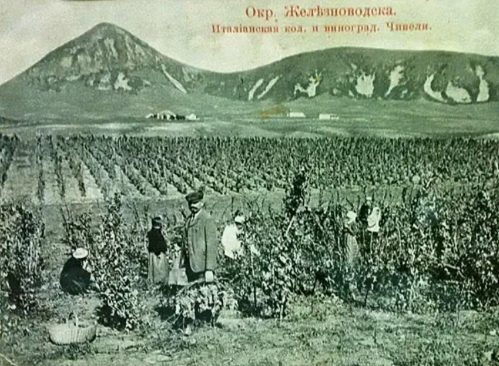

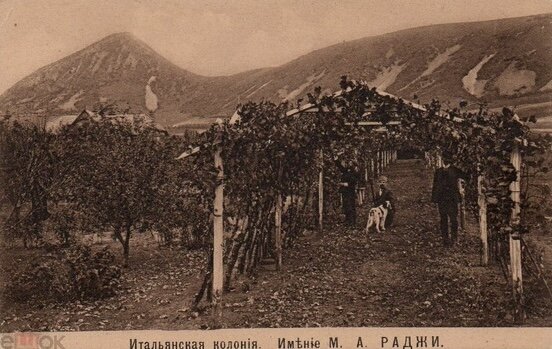

Но не только потомки сынов Вотана занимались у нас благородным делом производства вин. Отдельного внимания заслуживает итальянская колония святого Николая, располагавшаяся на южном склоне горы Верблюд.

Позволю себе удариться в воспоминания. Когда-то я, как большой любитель разгадывать краеведческие загадки, наткнулся на упоминание неких «щавелевых» бань в Кисловодске. Я самозабвенно пустился в поиски и вышел на человека по имени Анджело Чивелли. Именно его фамилия, изменившись под воздействием русского разговорного языка, и подарила Кисловодску чивеллевы или «щавелевые» бани.

Но в контексте этого повествования бани не важны. Важно виноделие, которым он занимался совместно с семьей Микеле Раджи.

Как нетрудно догадаться, и Раджи, и Чивелли были итальянцами. Вернее, швейцарцами из италоязычного кантона Тичино (но некоторые исследователи утверждают, что Чивелли был уроженцем Калабрии — ведь надо же как-то объяснить название села Калаборка). О Чивелли информация довольно скудна, чего не скажешь о Микеле Раджи.

Итак, в 1899 году основывается итальянская колония (да-да, Раджи был швейцарцем, но для простоты понимания назовем его итальянцем) св.

Николая. Главным родом занятий колонистов было, как не трудно догадаться, виноградарство. Также разводили скот, были фруктовые сады и т.д.

При колонии располагался богатый дом, ресторан, славившийся кавказской и итальянской кухней (а я-то думаю, откуда у жителей КМВ такая патологическая тяга к пицце и пасте), ну и, разумеется, само производство вина.

Вина, производимые итальянцами, были широко известны среди отдыхающих на наших курортах. Находил даже упоминания о том, что после пробы этих вин в Колонию приезжал К.С. Станиславский, дабы увидеть производство своими глазами. Также, из славных страниц истории локального виноделия, можно упомянуть, что в 1906 году Микеле Раджи везет свои вина на выставку в Милан, где эти вина получают высокую оценку.

Но недолго благоденствовали итальянцы на русской земле. Крест на их жизни здесь поставила Революция. В 1918 году семья Раджи бежит в Швейцарию, где потомки винодела проживают по сию пору.

Относительно недавно были опубликованы воспоминания Раджи, которые вы можете найти на сайте Лозаннского университета, ну, а история бегства описана в книге «Из России без любви», правда, она на итальянском (будет стимул выбрать еще один язык для изучения в Duolingo).

На этом, разумеется, история виноделия в нашем регионе не заканчивается! В XX веке началась Национализация хозяйств, создавались

колхозы и совхозы, укрупнились производства, наступил сухой закон, нанесший колоссальный урон отрасли, и много разных событий. Пусть о них пишут другие люди через десятилетия, когда последствия всего этого будут понятны.

В заключении хочу выразить радостную надежду от того, что сейчас — ренессанс отрасли, и уже мы можем пить отличные локальные вина, ведь на смену Раджи, Чивелли, Ланге и другим пришли наши современники, столь же горячо взявшиеся за это благородное дело.

Роман Головачев