Миллионер, достигший огромных успехов в коммерции, государственный чиновник, взошедший на самые вершины карьерной лестницы, и при этом, человек, оставивший заметный след в науке – это все об одном и том же лице. Одни современники видели в нем крупнейшего государственного деятеля, не жалевшего сил для процветания Отечества, другие считали его мошенником века, нажившим, благодаря служебному положению огромное состояние. Звали его Иваном Алексеевичем Вышнеградским.

Подобно многим деятелям науки XIX столетия Иван Вышнеградский происходил из духовного сословия. Родился 20 декабря 1831 года в Вышнем Волочке Тверской губернии. В 1843 г. Вышнеградский, как и подобает сыну священника, поступил в духовную семинарию в городе Тверь. Однако вскоре Иван Алексеевич в корне изменил стезю и отправился покорять столицу по примеру старшего брата Николая, известного педагога, магистра русской словесности, инспектора Павловского женского сиротского института. По стопам брата И.А. Вышнеградский поступает на физико-математический факультет, в Главный педагогический институт, тот самый о котором говорит героиня «Горя от ума»:

«…Нет, в Петербурге институт

Пе-да-го-гический, так, кажется, зовут:

Там упражняются в расколах и в безверьи,

Профессоры!! — у них учился наш родня,

И вышел! хоть сейчас в аптеку, в подмастерьи.

От женщин бегает, и даже от меня!…»

В 1851 году Иван Алексеевич окончит учебное заведение, а спустя каких-то семь лет институт, (к которому власти относились примерно также как грибоедовская княгиня) и вовсе закроют. Но тогда, на рубеже 40-х и 50-х учебное заведение переживало расцвет. Среди преподавателей института был, например, Эмилий Христианович Ленц (сформулировавший известный закон Джоуля-Ленца). В числе студентов учился талантливый выходец из далекого Тобольска – Дмитрий Менделеев (на четыре курса младше Вышнеградского). Самым важным наставником в становлении Вышнеградского-ученого станет знаменитый математик, член двух академий, одноглазый гений Михаил Васильевич Остроградский. Правый глаз Остроградский потерял в Париже от неосторожного обращения с фосфорной спичкой. С той поры студенты в своем кругу величали его не иначе как циклопом. Именно циклоп и пробудил в молодом поповиче интерес в механике и математике. Михаил Васильевич долгие годы оказывал огромную поддержку молодому математику. По его рекомендации И.А. Вышнеградский после окончания института был назначен преподавателем математики во 2-й Петербургский кадетский корпус. Иван Алексеевич углубленно изучал математику под руководством Остроградского, в 1854 успешно сдал магистерские экзамены и защитил диссертацию «О движении системы материальных точек, определяемой полными дифференциальными уравнениями». В том же 1854 г. И.А. Вышнеградский, по рекомендации М.В. Остроградского, получил место преподавателя математики в Михайловском артиллерийском училище. Здесь он тесно познакомился с артиллерийской техникой, с технологией производства артиллерийского вооружения и боеприпасов. Еще глубже в производственную тематику Вышнеградскому пришлось погрузиться в 1858, в ходе командировки в Киев, Шостку и Брянск для детального ознакомления с заводами артиллерийского ведомства. Ивану Алексеевичу доведется около полутора лет поработать за границей – в Германии, Франции, Бельгии, Англии, знакомясь с состоянием машиностроения, как в научных организациях, так и на заводах. Вышнеградский за годы работы внес огромный вклад в техническое перевооружение русской военной промышленности. Его работа пришлась на период настоящей технической революции в артиллерийском и стрелковом деле. В шестидесятые и семидесятые годы XIX века происходил массовый переход от бронзовых пушек к нарезным стальным орудиям, от сферического ядра к продолговатому снаряду, от обычного пороха к призматическому пироксилиновому пороху, от гладкоствольного шомпольного ружья, к скорострельной многозарядной винтовке с унитарным патроном. Иван Алексеевич проявил себя как талантливый и энергичный конструктор-изобретатель. Он руководил проектированием слушателями различного рода машин: подъёмных, паровых, рабочих станков. Еще до заграничной командировки Вышнеградский внес ряд усовершенствований в конструкцию пресса для производства призматического пороха. Позднее прессы, аналогичные машинам Вышнеградского будут использовать и в Германии. Крупнейшие заводы артиллерийского ведомства реконструировались по его проектам, указаниям и чертежам. «Самой замечательной работой Ивана Алексеевича в области практического машиностроения была постройка Охтенского порохового завода, для которого покойный устроил двигатель (три турбины Жонваля по 140 сил каждая) и проволочную передачу работы от двигателя к отдельным пороховым фабрикам, выстроенным на протяжении нескольких вёрст», – писал ученик Вышнеградского, талантливый инженер В.Л. Кирпичев. Некоторые проекты Вышнеградского были реализованы и в гражданской сфере, в частности в железнодорожной отрасли. Например, была построена пристань в Рыбинске с механической перегрузкой грузов из барж в вагоны.

Помимо военных учебных заведений: кадетского корпуса, Михайловского артиллерийского училища, артиллерийской академии, Иван Алексеевич преподавал и в гражданском учреждении – Петербургском технологическом институте, который и возглавил в 1875. В 1884 г. И.А. Вышнеградский составил проект развития профессионального образования в России. Существующая по сей день система трехступенчатой подготовки: квалифицированные рабочие различных специальностей, техники со средним образованием, и инженеры с высшим, восходит во многом к проекту Ивана Алексеевича.

В историю науки Вышнеградский вошел не благодаря решению прикладных конструкторских проблем, а за счет фундаментальных исследований в теории автоматического регулирования. Регулирующие устройства применялись в механики давно. Уже на паровой машине Джеймса Уатта имелось устройство, которое контролировало интенсивность подачи пара. Если от парового двигателя отключали полезную нагрузку (например, станок) – вал машины начинал вращаться намного быстрее. При этом три шарика под воздействием центробежной силы раздвигались в разные стороны, приводя в движение систему рычагов, перекрывающих клапаны и, уменьшавших подачу пара в цилиндр. На заре машиностроения конструкция регуляторов была понятной и, казалось, не требовал какой-либо специальной теории. Однако машины становились все сложнее и мощнее. В некоторых аппаратах, что бы регулятор мог, скажем, сдвинуть заслонку, его приходилось снабжать отдельным двигателем, так называемым сервомотором. Встал вопрос: как заранее рассчитать параметры регулятора, чтобы не тратить время и средства на экспериментальную подгонку и избежать риска возможных аварий. Потребовались сложные математические модели. Именно Вышнеградский создает теорию автоматического регулирования, ставшую главным научным свершением в его жизни.

Иван Алексеевич проявил себя способным педагогом. Среди его учеников немало известных ученых и инженеров: А.П. Бородин, В.Л. Кирпичев, Н.П. Петров (создатель теории смазки). Пятеро самых близких сотрудников и учеников Вышнеградского составили кружок, который именовали пентагональным обществом. Лекторский талант Вышнеградского отмечал Виктор Львович Кирпичев. Он писал: «В то же время он умел просто и ясно излагать самые трудные теории или, лучше сказать, при его исследовании в науке вовсе не оказывалось ни тёмных, ни трудных мест…». И.А. Вышнеградский умел читать лекции по механике и для неподготовленной аудитории. Большой успех имели его публичные выступления в Петербургском пассаже 1858 году.

Около 1856 года еще только начинавший путь в науке Иван Вышнеградский обвенчался с вдовою Варварой Федоровной Холоповой (также встречается написание Холодова) урожденной Доброчеевой. Невеста была на 8 лет старше Ивана Алексеевича и уже имела на руках десятилетнего сына Федю. Возможно, были и другие дети от первого брака. Спустя много лет внучка Варвары Федоровны Анна Васильевна Тимирева (знаменитая возлюбленная адмирала А.В. Колчака) писала про семейную жизнь своего деда: «Женился он на моей бабушке, когда она была вдовой со сколькими-то детьми. Она была так счастлива с дедом, что основательно забыла о первом своем браке, и как-то сказала при старшей своей дочери: «Вот говорят, что первый ребенок бывает неудачным, — а чем моя Сонечка плоха?» На это старшая, тетя Вера, ей возразила: «Вы забываете, мамаша, что этот первенец у Вас — пятый по счету». Я помню эту бабушку хорошенькой маленькой старушкой, розовой, в седом паричке; бабушка была лысой, что меня очень поразило, когда я ночевала у нее». Самого Вышнеградского внучка практически не помнила. «…А каким образом он стал одним из основоположников российского машиностроения, в частности по артиллерийской части, директором Петербургского технологического института и министром финансов при Александре III — ничего этого я не знаю. И его я не знала, так как он умер, когда я была совсем крошкой», — писала она. У Ивана Алексеевича и Варвары Федоровны было четверо детей. Старшая Софья выйдет замуж за Николая Ивановича Филипьева – директора Международного коммерческого банка в Петербурге. Младший сын Александр также будет известным банкиром. Дочь Наталья станет женою Василия Сергеевича Сергеева – русского посланника в Стокгольме. Мария Бекетова – тетка поэта А.А. Блока писала о Вышнеградских: «Сестры Вышнеградские были очень милые девушки, отличавшиеся талантливостью. Старшая, Соня, хорошо играла на фортепьяно, а Варя еще лучше пела… Очень часто пела она во время субботних вечеров под аккомпанемент нашей матери. Высокая, стройная, очень свеженькая, она была миловидна и очень сдержанна».

Варвара Ивановна – вторая по старшинству дочь Вышнеградских и станет той ниточкой, что свяжет Ивана Алексеевича с Кисловодском. Варвара обладала красивым меццо-сопрано, обучалась в Петербургской консерватории в классе проф. Ниссен-Саломан, затем в классе К. Эверарди, в 1883 году гастролировала вместе со знаменитым виолончелистом К. Давыдовым. Ее дочь Анна Тимирева вспоминала: «Мама была влюблена в Блока (отца Александра Блока), который очень за ней ухаживал. Но так как родители были против этого претендента, то и сочли за благо увезти ее подальше от греха и уехали с ней за границу, в Карлсбад». М. Бекетова связывала этот отъезд на курорт с другим неудачным романом Вари Вышнеградской с Н.Г. Мотовиловым. «Вскоре стало известно, что Мотовилов жених Вари Вышнеградской, но это довольно скоро расстроилось, так как отцу невесты, очень консервативному деятелю, к тому же сильно приверженному к земным благам, вовсе не нравился жених из либеральной семьи, да еще без состояния. Словом, их разлучили, увезя за границу Варю….Мотовилов перенес разрыв с Варей очень легко и вскоре стал ухаживать за другой барышней, которую мы не знали», – писала Бекетова. Таким образом, волею родителей, не желавших дочери неудачной партии, в 1881 году восемнадцатилетняя Варя оказалась на модном курорте в австрийской Богемии – Карлсбаде, то есть сегодняшних Карловых Варах в современной Чехии. Здесь-то она и встретила 29-летнего музыканта Василия Сафонова. У двух воспитанников Петербургской консерватории наверняка нашлось много общих тем для бесед. Летом 1882 Сафонов писал Вышнеградской: «Дни, проведенные с тобою до сих пор, я с полною справедливостью должен назвать прекрасными, потому что это были дни воскрешения моей души, уже не верившей в свое воскресение…». Сафонов делает Варе предложение руки и сердца, решительно отметает всякие сомнения в материальном благополучии: «…На что же нам жаловаться и чего бояться, – пишет он невесте, – Того ли, что иногда вместо того чтобы проехаться придется идти пешком? Или того что придется жить не в каком-нибудь палаццо, а в простой квартире? Стыдись!». Перед такой решительностью не устоял бы и гранитный редут. 1 октября 1882 года в Никольской единоверческой церкви на Захарьевской улице отец Иоанн Верховский венчал Василия и Варвару. У Василия Ильича и Варвары Ивановны родятся десять детей, включая упомянутую выше Анну Тимиреву. В.И. Сафонов, выходец из казачьей среды станет одним из известнейших музыкантов России, директором Московской консерватории, крупнейшим дирижером, педагогом, воспитавшим А.Н. Скрябина, А.Б. Гольденвейзера, М.Л. Прессмана, А.Ф. Гедике, Н.К. Метнера, сестер Гнесиных…

Еще в 1874 году Сафонов впервые посетил Кисловодск. Позднее его отец, казачий генерал приобрел землю на Крестовой горке и в 1879 году построил здесь гостиницу «Парк» («Du park») по проекту С.С. Якубовского. В гостинице постояльцы могли приобрести комплексный обед из нескольких блюд, именовавшийся полузабытым теперь французским словом «табльдот». Рядом с гостиницей расположилась дача Сафоновых, а через улицу дача сестры Василия Ильича – Анастасии Ильиничны Кабат и Сафоновых сформировался свой «микрорайон». «Наша улица — Эмировская улица — и делилась на владения моей бабушки Сафонихи и Барановичихи, двух кисловодских старожилок», – Писала А.В. Тимирева. Эмировская улица в наши дни носит имя А.Ф. Реброва, вдоль нее и сегодня тянется здание отеля «Парк» (ныне корпус пансионата «Факел»). Таким образом, у Вышнеградского в Кисловодске появилась родня, да еще с собственным персональным отелем, куда грех было не заглянуть в гости.

В жизни самого Ивана Алексеевича произошли серьезные изменения. Начиная с середины 1870-х годов, Вышнеградский понемногу сокращал преподавательскую деятельность, и всерьез занялся коммерцией. Он участвует в управлении железными дорогами и промышленными предприятиями (Юго-Западные железные дороги, Рыбинско-Бологовская дорога, Петербургское общество водопроводов и др.). В 1884 году Вышнеградский предпочел ненадежному счастью коммерсанта и профессорской стезе административную карьеру. Он поступает в Министерство финансов, и уже 1885 году, благодаря поддержке влиятельных консервативных публицистов М.Н. Каткова и князя В.П. Мещерского был назначен министром. Новый пост существенно изменил повседневную жизнь в семье Вышнеградских. Внук министра, композитор-новатор, эмигрант Иван Александрович Вышнеградский вспоминал: «…. Меня привозили в гимназию и увозили из гимназии в карете. Меня этим дразнили. Я очень этого стыдился и настоял перед родителями, чтоб я ездил на конке. Меня дразнили также тем, что мой дед был министром финансов». Назначение на этот пост человека не из аристократической среды выглядело сенсацией. Театральный критик Влас Дорошевич писал: «В министрах появились Вышнеградский, за ним Витте. Не князья, не графы, не представители «родов», не сановные люди. «Просто» Вышнеградский. «Просто» Витте. Какие-то. Откуда-то… новые люди! Без традиций, без преданий. — Без корней!!! Явились какие-то бухгалтеры, чтоб подводить итоги старому. Люди со счетами вместо геральдических щитов». Непривычной была и русская национальность нового министра финансов. В XIX столетии на этот пост чаще назначались выходцы из остзейских немцев: Е.Ф. Канкрин, П.Ф. Брок, М.Х. Рейтерн, С.А. Грейг, А.А. Абаза, Н.Х. Бунге. В начале XIX века министерство финансов играло довольно скромную роль в тогдашней административной системе, но в период великих реформ Александра II ситуация стала меняться. Усилиями Вышнеградского и его преемника С.Ю. Витте, финансовое ведомство превратится во влиятельнейшее, ключевое министерство, контролировавшее самые разные стороны государственной жизни, вплоть до таможенных сборов и отдельного корпуса пограничной стражи. Вышнеградский проводил последовательную политику, направленную на укрепление рубля, поддержку экспорта, защиту отечественной промышленности. Он довольно решительно ввязался в таможенную вону с Германией. Вышнеградский установил режим строгой экономии казённых средств, провёл частичную конверсию внешнего долга и значительно усилил налогообложение: повысил прямые налоги, акцизы с водки, табака и сахара, ввёл новые сборы с керосина и спичек, настоял на взыскании с крестьян недоимок по уже отменённой подушной подати. Поначалу политика Вышнеградского приносила блестящие результаты. В 1887–1889 гг. удавалось сводить общий бюджет с профицитом, увеличить золотой запас с 281,5 млн. до 483,8 млн. руб. Александра Богданович хозяйка модного петербургского салона приводит в дневнике расхожее суждение: «есть только один политик на свете – это Бисмарк, и один министр финансов – Вышнеградский». Хорошая математическая школа помогала Ивану Алексеевичу в работе. Любые цифры в документах он пересчитывал лично и вообще любил делать вычисления. С.Ю. Витте вспоминал: «… Я, между прочим, восхищался некоторыми идеями Огюста Конта. Вышнеградский сразу мне объявил, что Огюст Конт ни что иное, как осел, и что он никакого понятия о математике не имел, а всякий человек, не знающий математики, не может быть хорошим философом». Еще одной новой чертой в работе министерства при Вышнеградском стала публичность. Публичность эта была мерой вынужденной, экономика страны нуждалась в зарубежных кредитах, их получение было связано с открытостью и позитивным имиджем имперского министерства. Вышнеградский периодически давал интервью, одно из самых обстоятельных и подробных дал своему покровителю, видному выразителю интересов консервативного дворянства князю Мещерскому. Оборотной стороной публичности стала активная общественная критика работы министерства и лично Вышнеградского. На Ивана Алексеевича публиковали довольно остроумные карикатуры.

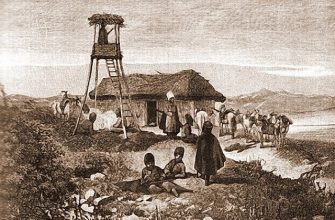

Около 1890 года министр Вышнеградский гостил у дочери и зятя в Кисловодске. Он направлялся тогда в Среднюю Азию, для осмотра оросительных гидротехнических сооружений в так называемом Мургабском государевом имении. В этой поездке Вышнеградского сопровождал его ближайший помощник С.Ю. Витте. Последний отмечал, крайнюю бережливость, даже скупость Ивана Алексеевича. Обедал Вышнеградский, обыкновенно у кого-либо в гостях, а гостиничной прислуге оставлял столь скромные (по меркам министра финансов) чаевые, что Витте доплачивал из своего кармана. Два министра финансов действующий и будущий не могли по пути не заехать в Кисловодск. Вышнеградский хотел повидаться с дочерью, у Витте на лечении в Кисловодске находилась супруга – Надежда Андреевна Иваненко-Спиридонова-Витте. Спустя несколько месяцев Надежда Андреевна скончается в Киеве. «Для меня не подлежит никакому сомнению, что смерть ее была последствием лечения Нарзаном», – отметил в своих воспоминаниях Сергей Юльевич. Супруги Витте жили у Барановичихи, то есть в одной из дач Ольги Барановской, Вышнеградский остановился чуть ниже, в сафоновских владениях. Семейство Сафоновых славилось не только любовью к музыке, оно было по казачьи хлебосольным и гостеприимным. «И снова начинается — кавказский борщ, перепела, шашлык, вырезка на вертеле. И огромные блюда вареников с вишнями. За стол садилось человек пятнадцать с детьми, домочадцами — и постоянно кто-нибудь из гостей. … Кажется, сейчас за три дня не съесть того, что поглощалось с легкостью за обедом», ‒ вспоминала А.В. Тимирева.

Местные власти решили воспользоваться пребыванием в Кисловодске столь влиятельного чиновника, как Вышнеградский, для решения наболевших коммунальных проблем. Курорт страдал от дефицита пресной воды. Немногочисленные родники, например Финкейзеровский, источник Чивелли, Семиградусный и отдельные колодцы давали недостаточно воды и были неудобно расположены. В те годы активно готовилось строительство железнодорожной ветви до Кисловодска, но паровозам нужен не только уголь, нужна еще и вода для паровых котлов! К тому же открытие дороги обещало резкий рост числа отдыхающих, для их комфортного проживания тоже нужна вода. Водопровод позволил бы украсить курорт фонтанами, и сделать его куда изящнее… Как отмечают С.В. Боглачев и С.Н. Савенко: «Министр осмотрел 4 мощных источника, вытекающих из трещин доломита юрского периода на левом берегу Ольховки. Они могли давать до 300 тысяч ведер в сутки. Вышнеградский обсудил данные химического анализа воды этих источников проект предполагаемого самотечного водопровода со сметой в 52 тысячи рублей, составленный горным инженером Константином Гамовым. Министр одобрил подготовительную работу по устройству водопровода и обещал обеспечить поддержку этой инициативы в правительстве». Спустя четыре года Лермонтовский водопровод заработал, а вместе с ними зашумели и первые фонтаны, один на царской площадке, другой против ресторации, а третий в курдонере нарзанной галереи.

После 1890 года карьера, да и вся жизнь Вышнеградского пойдет под откос. Главной причиной станет страшный «царь-голод» прокатившийся по многим провинциям империи в 1891-92 годах. Страну поразила катастрофическая засуха. Неурожай охватил 28 губерний (59% сельского населения Европейской России). Особенно сильно пострадали центрально-чернозёмные районы и Поволжье. Еще одной причиной голода стала политика правительства, пытавшегося всеми силами увеличить хлебный экспорт. Сотрудник Государственного банка П.Х. Швахенбах писал, будто Вышнеграский, уже имевший сведения об угрозе грядущего голода, сказал: «Сами не будем есть, но будем вывозить!». Фраза эта стала крылатой. Говорил ли что-то подобное Вышнеградский или нет, (а циничными высказываниями он никогда не гнушался) торговая и таможенная политика Министерства финансов вполне соответствовала лозунгу «не доедим, но вывезем». Общественное мнение всю вину возложило на Вышнеградского. Повсюду говорили о нем как о чиновнике алчном и нечистом на руку. Самый известный коррупционный скандал вокруг Вышнеградского подробно описывал С.Ю. Витте. В Лозанне на русском языке вышла брошюра И.Ф. Циона – видного учёного-физиолога, предпринимателя и публициста, одно время служившего агентом министерства финансов во Франции. Цион обвинил Вышнеградского в получении взятки в размере 500 тысяч франков от Ротшильда при заключении в Париже займа. К тексту были приложены отпечатанные в одном экземпляре документы, уличавшие министра финансов в биржевой игре. Однако история, по воспоминаниям Витте, обстояла куда сложнее – Ротшильд отстранил от участия в займе одну из конкурирующих банкирских групп (Госкье), которая предварительно заручилась согласием Вышнеградского на своё участие в выгодном проекте. Тогда министр финансов действительно попросил Ротшильда выплатить ему 500 тысяч франков, но всю сумму перевёл пострадавшим банкирам как компенсацию за упущенную выгоду. Всплывали и другие косвенные факты, дававшие основания к подозрениям в адрес министра. По стране гуляла популярная песенка:

К вам министры приезжали?

Эхо отвечало: жали.

Ваши нужды рассмотрели? … ели

Как же с ними поступили? … пили.

Вышнеградский у вас был? … был.

Все вопросы разобрал?… брал

Чем с ним кончен разговор? … вор!

Голод в стране и сильнейшее общественное давление подорвало здоровье Вышнеградского. На заседании Государственного совета его настиг «удар» (так именовались в ту пору геморрагические инсульты). Иван Алексеевич был вынужден оставить пост по состоянию здоровья в 1892 году. Близилась к закату эпоха царя-миротворца. Вышнеградскому оставалось провести в земной юдоли каких-то три мимолетных года.

Михаил Есаулов

Прекрасная содержательная научная статья! Спасибо за проделанное изыскание.