История легендарного экспоната Ставропольского музея-заповедника, расшифровки изображений на его стенах и тяжелой реставрации одного из самых загадочных наследий древней Алании. Редактор «Нашего Кисловодска» пообщался с Николаем Охонько, директором Ставропольского музея-заповедника

Загадочный мавзолей

Аланы появились на Кавказе еще в I веке нашей эры. Изначально они жили на равнинах, а в горы переселились лишь в XI веке. В то время аланами правил легендарный царь Дургулель Великий — человек, поддерживавший связи с Византией, заключавший династические браки и оставивший заметный след в культуре. Ученые отмечают, что, судя по орнаментам его усыпальницы, найденной в Нижнем Архызе, он был весьма религиозным. Это неудивительно: аланы приняли христианство задолго до крещения Руси и построили в горах Архыза древние православные храмы, сохранившиеся до наших дней.

— Первые упоминания об усыпальнице относятся еще к середине XIX века, — рассказывает директор Ставропольского государственного историко-культурного и природно-ландшафтного музея-заповедника имени Г. Н. Прозрителева и Г. К. Праве Николай Охонько. — Тогда военный картограф обнаружил памятник и описал его, а в 1860 году в газетах сообщали о мавзолее с «изображениями рыцарей, зверей, птиц и рыб». В 1904 году исследователь Евгений Дмитриевич Фелицын сделал первое фото передней стены памятника.

Мавзолей был найден в Кяфарском городище. По словам ученого, тысячу лет назад это была резиденция Дургулеля Великого с сотней построек и тысячами жителей — весьма большой город для раннего средневековья. Полноценное исследование мавзолея началось лишь в 1958 году. Тогда девять плит весом около 18 тонн перевезли из Нижнего Архыза в Ставропольский краеведческий музей.

— Работа была трудная, — говорит Николай Анатольевич. — Сначала плиты везли на телегах, которые тянули тракторы. Говорят, некоторые рабочие даже сбегали. В музей памятник привезли на шести грузовиках и собирали во дворе с помощью подъемного крана.

Виночерпий, епископ и собака

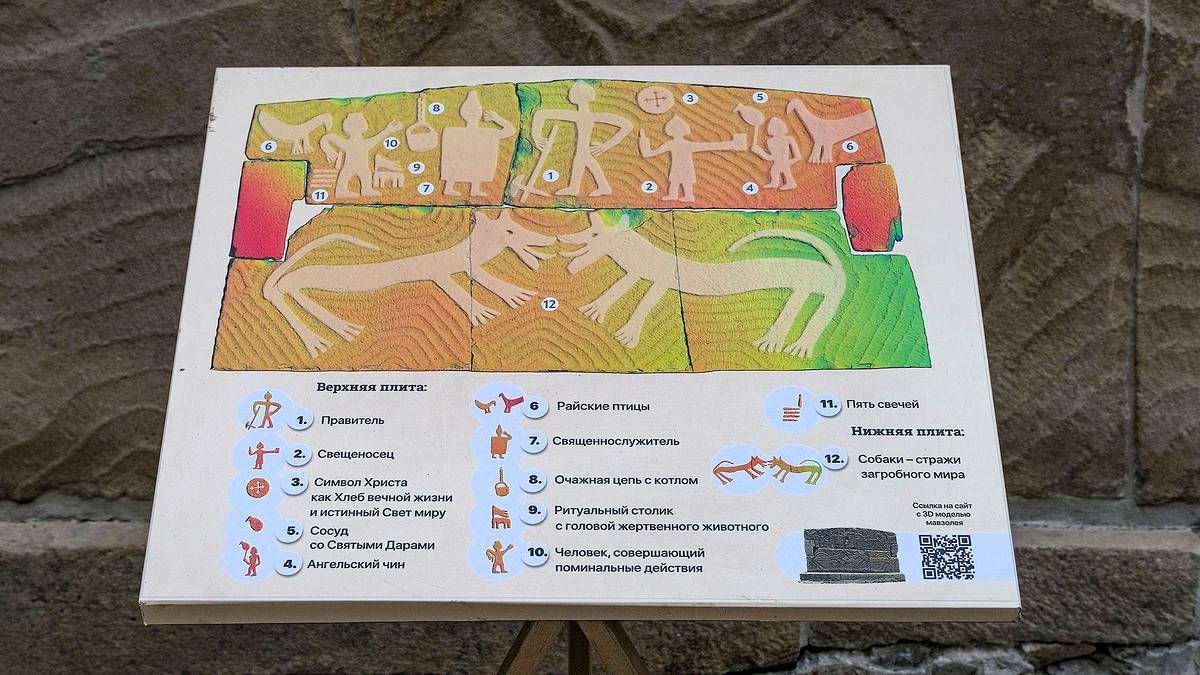

Многие исследователи занимались расшифровкой изображений, высеченных на стенах мавзолея, но для Николая Охонько эта тема стала делом жизни. Он посвятил ей научные труды и книги. По мнению ученого, на передней плите изображен сам Дургулель — центральная фигура композиции. В руках у него секира, голову венчает шлем с шишаком — знак княжеской власти.

— Рядом стоит епископ, протягивающий царю чарку с вином — символ причастия. Его пальцы сложены в двуперстное крестное знамение, что подчеркивает священный характер сцены, — рассказывает Николай Анатольевич. — С другой стороны от правителя высечены виночерпий и собака. Священнослужитель — потому что власть от Бога, виночерпий — потому что хитрые византийские соседи могли отравить неугодных царей, а пес — верный спутник, везде сопровождавший хозяина.

В центре плиты — круглое отверстие, на гранях которого высечено три креста — символ Святой Троицы. Через него, вероятно, правителю после захоронения приносили жертвы и дары — чаще всего рыбу, древний символ христианства.

Некоторые ученые трактуют барельефы как сцены охоты и рыцарских подвигов. Но, по мнению Николая Охонько, изображения наполнены христианской символикой. Голуби на стенах — это Святой Дух, кабан и лучник — аллегории борьбы добра и зла: лучник — Лукавый, а кабан — символ бесов, изгнанных Христом.

— Есть и другое интересное изображение, которое некоторые трактуют и вовсе как динозавра. Однако это Василиск, которого побеждает правитель. Василиск в Писании — это чудище с туловищем жабы, хвостом змеи и головой петуха. Если держать это в голове при взгляде на изображение, все становится на свои места, — отмечает исследователь.

Уколы для камня

За более чем полвека ученые не раз планировали реставрацию мавзолея, но подходящих средств для очищения ракушечника от мхов и грибков не находили: одни препараты были слишком слабыми, другие могли повредить камень.

— В 2025 году благодаря Президентскому фонду культурных инициатив наконец-то удалось провести реставрацию. Памятником занимались ведущие специалисты — большая и кропотливая работа. В некоторых местах барельефы отслаивались и их приходилось «удерживать» на месте, — рассказывает Охонько.

Часть изображений была практически не видна из-за гари от костров или пожаров, за сотни лет случавшихся у стен мавзолея, добавляет ученый. Другой проблемой были мхи, лишайники и грибки, которые фактически вросли в камень.

— Бороться приходилось иногда даже при помощи своего рода инъекций — специальные составы впрыскивали в камень шприцами. Я тогда шутил: «Когда человека лечат — ему делают уколы, с камнем оказалось так же», — говорит специалист.

Реставрацию проводили прямо во дворе музея, и посетители могли наблюдать за процессом. Кроме того, так как ученый предполагает, что раньше барельефы были раскрашены, сегодня рядом с оригиналом установлена реконструкция с цветными изображениями, восстановленными по историческим источникам и сохранившимся фрескам того времени. А в одном из залов музея представлены фотографии мавзолея разных лет, включая ту самую, 1904 года, снимки с раскопок, транспортировки плит, реставрации и «лечебных уколов».

— В Кяфарском городище было более десяти мавзолеев, но сохранился только один. Благодаря ему мы можем лучше понять культуру алан, их мировоззрение, — говорит Николай Охонько. — Большая удача, что нам наконец-то удалось очистить и восстановить весь ансамбль, изображенный на плитах.

Антон Массовер

Интересный материал. Но его ценность многократно возросла б, если бы автор ответил на три, упомянутых в статье вопроса:

1. Откуда пришли аланы в степи Северного Кавказа?

2. Почему переселились в горы?

3. Какой народ является потомком алан. На это претендуют и осетины, и карачаевцы. Хотя их язык и традиции совершенно разные.